未公证的委托书在法律上存在效力不足的风险,其法律效力可能受到质疑。为防范风险,建议委托书经过公证,确保其合法性和权威性。明确委托事项、期限和范围,避免因模糊不清导致纠纷。

本文目录导读:

委托书是委托人授权他人代为处理某项事务的法律文件,在现实生活中,委托书广泛应用于各类民事、商事活动中,在委托书中,是否需要公证,以及未公证的委托书是否具有法律效力,这些问题常常困扰着人们,本文将围绕未公证的委托书展开讨论,分析其法律效力与风险防范。

未公证的委托书是否具有法律效力

1、法律规定

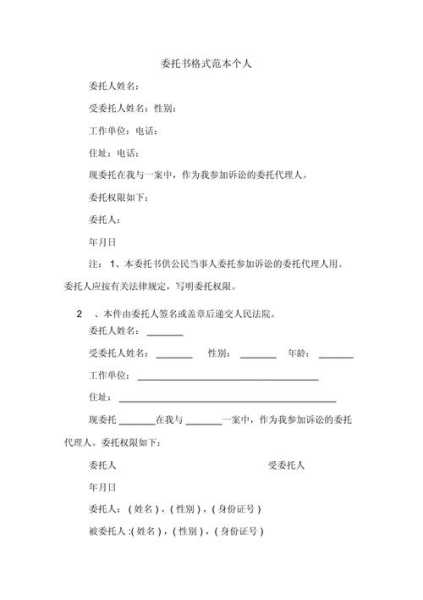

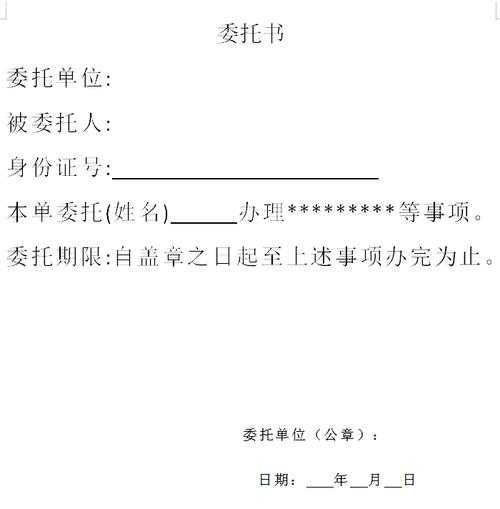

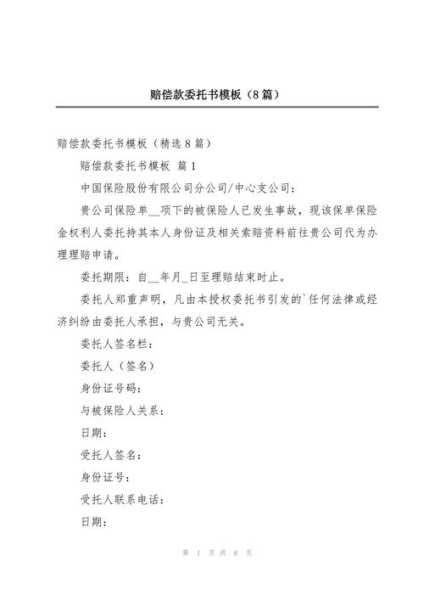

根据《中华人民共和国民法典》第一百七十一条规定:“委托书应当载明委托事项、委托期限、委托权限等内容,委托书可以口头形式作出,也可以书面形式作出,书面委托书应当签名或者盖章。”由此可见,委托书可以是口头形式,也可以是书面形式,法律并未强制要求委托书必须公证。

2、实务操作

在实务中,未公证的委托书具有法律效力,委托书是委托人授权他人代为处理事务的凭证,只要委托书内容真实、明确,且符合法律规定,就具有法律效力,即使未进行公证,委托书仍可被法院或仲裁机构认可。

未公证的委托书的风险防范

1、证明力不足

未公证的委托书在诉讼或仲裁过程中,其证明力相对较弱,一旦发生纠纷,对方可能会质疑委托书的真实性,导致委托人处于不利地位。

2、委托事项不明确

未公证的委托书可能存在委托事项不明确的情况,导致委托人无法有效行使委托权,在实际操作中,委托人应确保委托书内容详尽、明确,避免因委托事项不明确而产生纠纷。

3、委托权限过大

未公证的委托书可能存在委托权限过大的情况,导致受托人滥用委托权,为防范此类风险,委托人应在委托书中明确受托人的权限范围,避免受托人越权行事。

4、委托期限过长

未公证的委托书可能存在委托期限过长的情况,导致委托人无法及时收回委托权,在实际操作中,委托人应根据实际情况合理设定委托期限,确保委托权的有效行使。

1、尽量选择公证委托书

为提高委托书的证明力,建议在条件允许的情况下,选择公证委托书,公证机关对委托书进行公证,有助于确保委托书的真实性和合法性。

2、明确委托事项和权限

在委托书中,应明确委托事项和权限,避免因事项不明确或权限过大而产生纠纷。

3、合理设定委托期限

根据实际情况,合理设定委托期限,确保委托权的有效行使。

4、保留相关证据

在委托过程中,保留相关证据,如通讯记录、会议纪要等,以备不时之需。

未公证的委托书在法律上具有效力,但在实际操作中存在一定风险,为保障委托人的合法权益,建议在委托过程中注意风险防范,确保委托书的合法性和有效性。

相关阅读: