委托书是否需要公证,法律视角不一。一般而言,委托书非必须公证,但公证可增强其法律效力,确保委托人真实意愿。特殊情况下,如涉及重大财产转移,公证可能为必要。具体需根据委托书内容、用途及法律规定来判断。

本文目录导读:

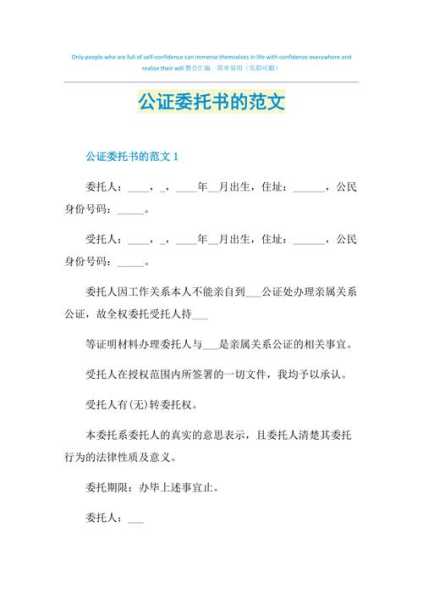

在我国,委托书是一种常见的法律文件,广泛应用于各类民事、商事活动中,委托书是指委托人授权代理人代为处理某项事务的书面文件,委托书是否需要公证呢?本文将从法律视角对此进行解答。

什么是委托书?

委托书是指委托人授权代理人代为处理某项事务的书面文件,委托书可以是口头形式,也可以是书面形式,但在实际操作中,书面形式的委托书更为常见,因为书面委托书具有以下优点:

1、证据效力强:书面委托书具有法律效力,可以作为证据在诉讼中使用。

2、避免争议:书面委托书明确了委托人与代理人之间的权利义务关系,有助于避免争议。

3、方便管理:书面委托书便于保存和管理,便于日后查阅。

委托书是否需要公证?

1、法律规定

根据《中华人民共和国公证法》第十二条的规定,公证机构可以接受委托人的委托,对下列事项进行公证:

(1)证明法律事实;

(2)证明法律行为;

(3)证明具有法律意义的文书;

(4)证明其他应当公证的事项。

由此可见,委托书不属于《公证法》规定的应当公证的事项。

2、实践情况

在实际操作中,委托书是否需要公证取决于以下因素:

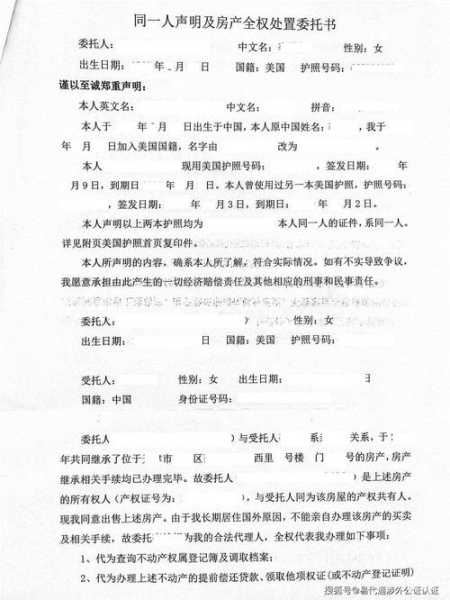

(1)委托事项的性质:对于一些重要的、涉及大量财产或重大利益的委托事项,如房地产买卖、股权转让等,建议进行公证,以确保委托书的效力。

(2)委托人的意愿:如果委托人认为有必要进行公证,可以自行选择是否进行公证。

(3)代理人的要求:在某些情况下,代理人可能要求委托书进行公证,以确保其合法权益。

委托书公证的优势

尽管委托书不属于《公证法》规定的应当公证的事项,但在以下情况下,进行公证仍具有一定的优势:

1、提高委托书的证明力:公证机构对委托书进行审查,确保其内容真实、合法,从而提高委托书的证明力。

2、避免争议:公证机构对委托书进行公证,有助于明确委托人与代理人之间的权利义务关系,减少争议。

3、便于诉讼:在诉讼过程中,公证过的委托书可以作为证据使用,提高胜诉率。

委托书是否需要公证取决于委托事项的性质、委托人的意愿以及代理人的要求,虽然委托书不属于《公证法》规定的应当公证的事项,但在某些情况下,进行公证仍具有一定的优势,在实际操作中,可以根据具体情况选择是否进行公证。

相关阅读: