委托书公证并非强制要求,但根据具体情况,公证可增加法律效力,保障各方权益。法律上,委托书有效成立需具备基本要素,如委托人真实意愿、明确授权等。实务中,公证可提高委托书可信度,减少纠纷。是否公证取决于具体情况,建议根据实际需求权衡利弊。

本文目录导读:

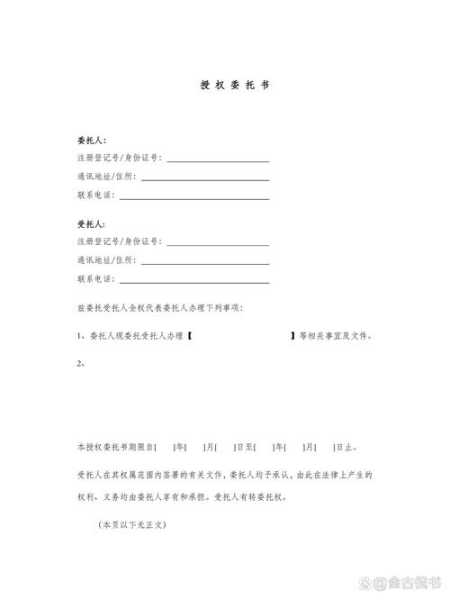

在日常生活中,委托书作为一种常见的法律文件,广泛应用于各类民事、商事活动中,关于委托书是否一定要公证,法律界和实务界存在不同的观点,本文将从法律和实务角度,对委托书是否一定要公证进行探讨。

法律依据

1、《中华人民共和国民法典》

《民法典》第191条规定:“当事人可以约定委托事项,委托人可以委托代理人代为实施法律行为,委托书应当载明委托事项、代理人姓名、委托期限等事项。”

2、《中华人民共和国公证法》

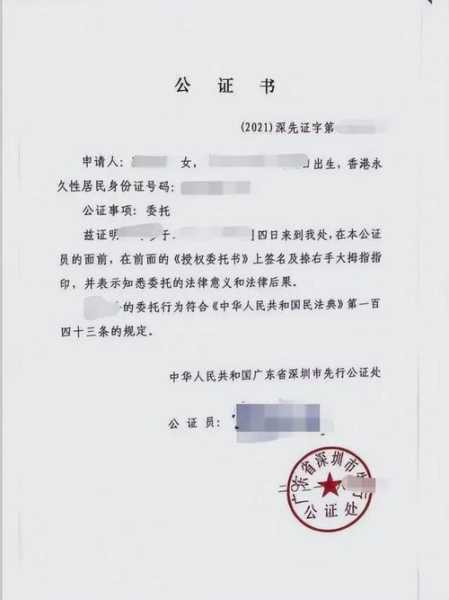

《公证法》第2条规定:“公证是指公证机构根据当事人的申请,对法律行为、有法律意义的文书和事实进行证明的活动。”

3、《公证程序规则》

《公证程序规则》第7条规定:“公证机构应当对当事人提交的公证申请进行审查,符合法定条件的,应当受理。”

委托书公证的意义

1、证明委托关系的真实性

公证机关对委托书进行公证,可以证明委托关系的真实性,避免因委托关系不明确而产生的纠纷。

2、提高委托书的法律效力

公证后的委托书具有更高的法律效力,有利于保障委托人和代理人的合法权益。

3、便于法律适用

公证后的委托书在法律适用上更加明确,有利于法院和仲裁机构在审理案件时准确判断。

委托书是否一定要公证

1、法律没有明确规定

从法律层面来看,委托书是否需要公证并没有明确规定,在实务中,委托书是否公证取决于当事人之间的约定。

2、实务观点

(1)部分观点认为,委托书不需要公证,理由如下:

①法律没有明确规定委托书必须公证;

②公证并非委托书的必要条件,只要委托书内容真实、合法,即可产生法律效力。

(2)部分观点认为,委托书需要公证,理由如下:

①公证可以提高委托书的法律效力;

②公证有助于证明委托关系的真实性,降低纠纷风险。

委托书是否需要公证取决于当事人之间的约定,在实务中,当事人可以根据自身需求选择是否进行公证,但需要注意的是,公证后的委托书具有更高的法律效力,有利于保障委托人和代理人的合法权益,在实际操作中,建议当事人根据具体情况,权衡利弊后作出决定。

相关阅读: