委托书是否需公证,取决于具体情况。一般情况下,委托书无需公证,但在涉及较大金额、重大利益或特定法律行为时,公证可增加其法律效力。实际应用中,需根据委托事项的性质、金额及风险等因素综合考虑是否选择公证。

本文目录导读:

委托书是日常生活中常见的法律文件,广泛应用于各类民事、商事活动中,对于委托书是否需要公证,很多人存在疑问,本文将围绕这一话题,从法律角度进行解读,并结合实际应用进行分析。

委托书公证的法律依据

1、《中华人民共和国公证法》

《公证法》第二条规定:“公证是指公证机构根据当事人申请,对民事法律行为、有法律意义的事实和文书进行证明的活动。”由此可见,公证是一种法律行为,具有法律效力。

2、《中华人民共和国合同法》

《合同法》第一百三十八条规定:“当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式,法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。”根据该条规定,委托书属于合同范畴,可以采用书面形式。

3、《中华人民共和国民事诉讼法》

《民事诉讼法》第六十二条规定:“当事人向人民法院提起诉讼,应当向人民法院提交起诉状和有关证据,当事人委托代理人代为诉讼的,应当提交授权委托书。”由此可见,委托书在诉讼活动中具有重要作用。

委托书是否需公证

1、法律层面

从法律层面来看,委托书并非必须公证,根据《公证法》和《合同法》的规定,委托书可以采用书面形式,当事人可以自愿选择是否进行公证。

2、实际应用

在实际应用中,委托书是否需公证主要取决于以下因素:

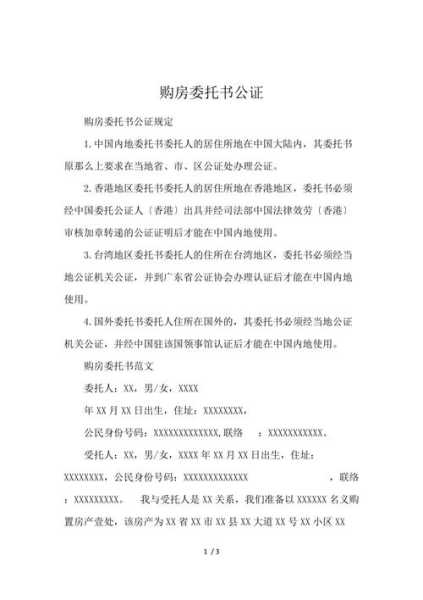

(1)委托事项的性质:对于一些涉及财产、权益等重大利益的委托事项,如房屋买卖、股权转让等,建议进行公证,以确保委托书的真实性和有效性。

(2)委托人的意愿:如果委托人认为有必要进行公证,可以自愿选择办理公证手续。

(3)受托人的要求:部分受托人可能要求委托书进行公证,以保障自身权益。

委托书公证的优势

1、提高委托书的公信力:公证机关对委托书进行审查,确保其真实、合法,从而提高委托书的公信力。

2、降低纠纷风险:公证机关对委托书进行证明,有助于明确双方权利义务,降低纠纷风险。

3、提高诉讼效率:公证过的委托书在诉讼过程中具有更强的证据效力,有助于提高诉讼效率。

委托书是否需公证取决于多种因素,在实际应用中,当事人可以根据自身需求和实际情况,自愿选择是否进行公证,对于涉及重大利益的委托事项,建议进行公证,以确保委托书的真实性和有效性,公证过的委托书在诉讼过程中具有更强的证据效力,有助于降低纠纷风险,提高诉讼效率。

相关阅读: